乡愁到底属于文化,还是一种符号我不太清楚,但乡愁二字却能够在我的心里产生共鸣。这得感谢余光中老先生,一首《乡愁》在若干年里,在若干文艺青年心里留下了非常深刻的印象,每每想起,总能勾起读者一股淡淡的忧伤。或许,这也正印证了《辞海》里对乡愁的释义:思乡的忧伤情怀。原先以为,只有漂泊异乡的游子才有乡愁,现在看来,每个人都有乡愁,对故土的眷恋是人类共同而永恒的情感。当然,我也有乡愁。虽然我只是在离她二十公里外的县城安家,家乡逐渐变成周末暂时落脚的去处,但从没有想过,乡愁就在这二十公里乡间公路上,丝丝缕缕的蔓延,而且从没有间断。

贺进村是我的家乡。三十多年前,我一出生,就被深深地烙下她的印记。我是如此,我的父辈、祖辈亦是如此。“贺进”二字和“家”等同起来,使得她在我的情感世界里意义非凡。然而越是熟悉的东西,越是容易忽略。很遗憾的是,当我准备以文字重新审视她的时候,才发现我对她近乎一无所知。就连对她地理位置的描述,还得借助“度娘”搜索:贺进,原名继城,位于武安西部,太行山脚下,北临洺河,南通六村(梁市、西洼、郭家庄、西梁庄、忽雷山、豹子峪),西扼白云、常社、门道三川,东走寺庄、团城、武安三镇,站在高处鸟瞰,贺进村像一艘扬帆起航的大船。从军事角度讲,贺进进可攻,退可守,兵家们可能还有点争抢的必要。但和平时期,从发展经济的角度,贺进却没有任何优势可言。从贺进往西走十几公里,阳邑镇有煤炭资源,“黑色经济”发展的有声有色,往东走十几公里,寺庄、团城等几个乡镇依靠铁矿富甲一方。唯独贺进村,地底下别说矿产,就连地下水都隐藏得极深,钻探几百米也打不出一口吃水井来。这也就注定了贺进穷山僻壤的自然环境,注定乡民靠天吃饭、世代务农的命运。幼年时,我还曾因此抱怨上天的不公,并对家乡的贫困产生些许的厌恶。关于贺进为何缺乏矿产,从现代地质学矿脉分布的角度或许能够作出合理解释,也只是然并卵的事。情理上,我更愿意相信小时候母亲讲的略带神话色彩的故事:盘古开天辟地之时,老神仙拉着播种耧在武安大地上播种矿产,在阳邑、寺庄、团城等地走的顺风顺水,来到贺进时,被石头绊了一下,耧腿压深了,矿藏就被埋得很深。至于有多深,呵呵,恐怕只有神仙知道了。

虽然缺少矿产,但是贺进并不缺少历史。贺进商周立村,战汉设镇,隋唐兴起,明金繁盛。明代以来,成为武安西部一个商业重镇,是西北部重要的商品集散地。在厚重的历史面前,“贺进”二字又显得有些单薄,能够承载起的,还得是她的本名“继城”。“继城”改名“贺进”,源于纪念革命烈士贺进。抗战时期,贺进同志为革命抛头颅、洒热血,献出了宝贵的生命。当时的抗日根据地用改名这种方式纪念他也是为了传世后人,继承先烈遗志。但我个人还是觉得,纪念烈士,可以有很多种方式,但丢掉“继城”这个名字,也使其中的历史文化气息淡了不少。关于“继城”这个名字由来,我个人知识浅薄,没有做过太多研究,但我知道,能以“城”字命名的,继城也是除了武安城之外为数不多的几个古镇之一。由此,旧时继城往来人口之多、建筑规模之大、商贸经济之发达程度可见一斑。直到现在,继城对人们的深远影响依旧能够得到体现:贺进北六村里(沙洺、水沟、道沟、英脑、苏庄等六个村子),有一个村子叫北继城,与继城的历史渊源一目了然;南乡六村、桃源沟等地的村民还习惯到贺进赶集购物,邻里间撺掇出门时,一定会说:“一起去继城赶集买衣裳啊!”时过境迁,贺进这个名字已经用了70多年,但在上岁数老人的潜意识里,还存有继城的残留痕迹。在评论一些人和事的时候,老人们往往还以一句“你去继城街打听打听”作为开篇语。

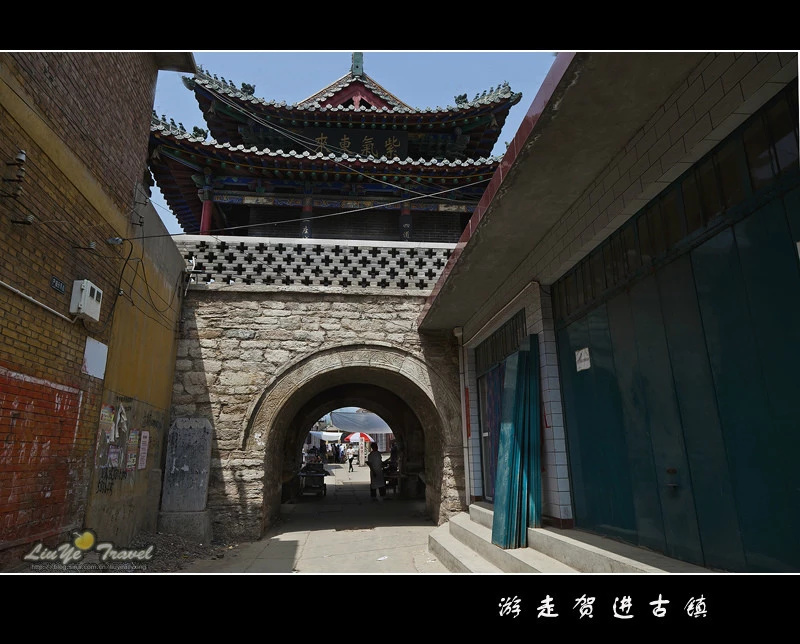

城,在古代是指城邑四周的墙垣,一般分为两种,里面的叫城,外面的叫郭。小时候听母亲讲过,她见过残破城墙的遗址。具体城墙有多高、周长有多远、何时被毁坏,这些信息已无从考证,但至少说明继城是对得起“城”这个名字的。再现旧时继城已无可能,但那些保留下来的阁楼还是能给人以无限遐想的空间。贺进村现存北阁、南阁、后街阁、寨上阁和村中的省保文物十字阁,南、北阁之外分别有两条西东流向的护城河。这些旧时的标志性建筑,现在大多变成祈求神佑的庙宇,供奉着各个教派的各路神仙。逢年过节,依旧有很多的信男信女拿上纸帛供香,登上阁楼去祈求神灵赐福保安。朴素的人们已经忘记,在战火纷飞的古代,恰恰是这些阁楼、城墙和护城河构成城郭体系防御外敌入侵,一次又一次的保障继城军民的安全。

城郭体系虽已不复存在,但北阁、南阁、十字阁,依次坐落在城镇中轴线的南北两端和中间位置,和周围民居形成一个相对封闭的空间,将一个传统商业街道较为完整的保留下来。逛贺进商业街,十字阁是必经之路。横贯东西和南北的两条大路在十字阁交汇,把中规中矩的贺进老村划分成东南西北四条街道。我从未登上过十字阁,对于它,也仅仅当作是一个既熟悉又陌生的老朋友。由于缺乏历史建筑学常识,对于它的描述我只能借助于查阅资料:上层殿宇式阁楼,木架梁,斗拱托檐,歇山式琉璃瓦顶,气势雄浑;下层为十字形砖石结构台基,门洞贯穿南北与东西。站在十字阁下,四个方向保留下来的旧时店铺尽收眼底。幼年时,从十字阁往南,卖鞋的、卖布的、卖烟酒茶糖的、卖麻糖的店铺林立。这些街边店铺青灰色的砖墙颜色斑驳,略显破旧的屋脊瓦片上也已长出茅草,当时的我绝对不会因此联想到若干年前车水马龙、人声鼎沸的繁华景象,相反,我会感到一些莫名的阴森。现在回想起来,这种冷色调的外景颜色、店铺昏暗的内部环境都不是主因,最大的恐惧来源于其中一间卖花圈、寿衣的店铺。成年后,街边的店铺倒塌的有之,重新翻盖的有之,有的还盖起二层小洋楼。再次逛街,看到物是人非,忽然有种莫名的伤感。那些全新的建筑破坏了我儿时的记忆,也洗掉了老街的历史沧桑感。我记得六七岁时,电视剧《邯郸起义》曾在贺进商业街取景拍摄。为了剧情需要,各个店铺里都是商品琳琅满目,街头巷尾人头攒动,期间还夹杂着高声叫卖的贩夫走卒。那个时候,我只是围着演员看看热闹,不曾想到,那一次的艺术再现,恐怕是贺进商业街最接近历史原貌的时候了。

有历史的地方,也一定有记载历史信息的文物和宝贝。少年时代,我一直坚信这个道理,也坚信在贺进某个地方埋着价值连城的宝藏。听我母亲讲,村西一里外,曾经矗立一座十二层青石佛塔。塔高约十米,青石材质,年代不详。我母亲幼年时曾亲眼见过宝塔,对上面雕工精美的佛像印象深刻。年少的我在母亲的讲述中,对青塔的形象进行不间断脑补,甚至晚上做梦都梦见一座汉白玉宝塔闪闪发光。只可惜,这座青塔在“文革”破“四旧”时,被红卫兵砸的粉碎。尘归尘,土归土,砸碎了文物,埋葬了历史,也让三十年后的一个少年对这段历史往事充满憎恨。事实上,青塔被砸的同一时期,同为文化瑰宝的罗汉堂也惨遭劫难。关于十八罗汉石像,我宁愿只记住从母亲那里听到的美丽传说:不知道是哪个朝代,也不知道是哪个季节,继城百姓听见北山后面每天夜里都有叮叮当当凿石头的声音。开始人们并不在意,可时间长了,从不见有人进出山里运输石材,就有人起了好奇心。有人跑到北山后面一看,被眼前景象惊得目瞪口呆,十八个真人大小罗汉石像,整齐端坐一列,个个栩栩如生。人们相信,这些天是罗汉真身给自己雕刻石像。从此,雕刻石像的地方被叫做石佛沟。

而罗汉堂的建立,则有另一个美丽传说。话说明朝万历年间,贺进南街有一个财主某天夜里做了一个奇怪的梦。梦里一个手持拂尘的白发老者翩翩而至,言说借骡马拉运东西。财主说,骡马就在圈里,尽管使去。天亮后,长工起来牵牲口,发现圈里的骡马浑身被汗湿透,忙去报告东家。财主正在纳闷,村里又传来奇闻,村南槐树岭上一夜间多了十七尊罗汉石像。村民们惊奇不已,又听财主诉说梦中之事,皆认为是佛祖、菩萨显灵,借用骡马拉来石像。于是纷纷捐款捐物,出动人力,建起罗汉堂,将佛祖、菩萨、罗汉依次供奉,从此膜拜者络绎不绝,香火不断。至于十八罗汉为何来了十七尊,人们猜测是可能是天亮鸡叫惊动了神仙,那一尊罗汉就留在了石佛沟。

新世纪初,人们重建罗汉堂时,从南台地基里挖出了两尊无头罗汉像。由于破坏严重,两尊石像没有被请进庙堂,只得屈尊庙外阶下,忍受日晒雨淋。丙申猴年元宵节,我去参观新罗汉堂时,在寺内某个角落第一次看到那两尊被毁坏的罗汉石像。只看了一眼,一股强烈的悲凉感就从我心底慢慢涌出。这种悲凉一方面源于那段不堪回首的历史,一群缺乏理智的人对待文物麻木不仁、肆意践踏的做法令人愤慨;另一方面则对石像当前的境遇深感不公,石像虽然伤痕累累,但旧时精美雕工痕迹依旧,这种残破的现状本身就是历史,又何必遮遮掩掩,不敢直视。个人以为,这种漠视历史的做法就是对历史文化的二次伤害。

青塔以及罗汉堂的存在,从一个侧面能够反映出古时继城佛教文化的繁荣。但真正看佛教文化是否盛行,还得看寺庙。贺进是有寺庙的,叫缘庆寺。该寺始建于北魏太和六年(公元482年),明朝嘉靖、万历年间两次重修,是至今有文字记载的镇内最古老的建筑。缘庆寺建筑规模宏大,香火极盛,寺内各类殿堂齐全,十字阁、青塔都是它的附属建筑。听老人们讲,十字阁是缘庆寺的风雨楼,青塔应该是寺庙的石幢,立于村西,作镇门道三川大水之用。抗战时期,根据地在缘庆寺建了指挥部和小学学堂,寺内和尚也被驱逐殆尽。建国初期,寺庙被毁,在原址上新建贺进小学。我上小学时,还能看见教学楼地基用的全是巨大的石条,那上边的浮雕图案精美绝伦。但让小朋友最感兴趣的还是楼前树立的一通龟驮碑。石龟体型巨大、形象逼真,背上碑高两米左右,保存完整,正反皆有清晰碑文。碑文记载的应该是唐朝的事,因为小时候我能从娟秀的碑文中找到唐太宗李世民的名字。另一通石碑中间有水泥修复断裂的痕迹,碑文模糊,所以印象不太深刻。进入新千年,贺进小学也改建成幼儿园,四层教学楼拔地而起,已经看不到原先寺庙的任何痕迹,那些浮雕石板、缘庆寺碑也不知被安置到何处。响彻千年的庙宇钟声、僧人诵经的呢喃声,终究逃不过被扫进史书文字夹缝的命运。

其实贺进村里还有一通龟驮碑,记载贺进和顿井村共建东池之事,被放置于贺进东街东旱池水底,作镇水之用。母亲说,东池底下的石龟是神龟,连着地下水脉。即使遇到大旱天气,东池的水位也在龟壳之上,保障贺进以及四周乡邻吃水安全。关于这个传说,我一直半信半疑,甚至期望东池水位降至最低,也好让我一睹神龟真容,和小学里的龟驮碑做一比较。20世纪末,东池重修池底,池水干涸,很多人高兴的去池底摸鱼,我却站在岸边等待神龟重现天日。很可惜,那一天围观的人都没有看到神龟。有人说,东池池底淤泥太厚,神龟被埋在了土下,老人们却说东池干涸前,神龟已经顺着水脉游走了。当然,老人们的话更像神话,有点迷信色彩,关于龟驮碑去向的说法,我更倾向于前者。

说到镇水神兽,我又想起几处。由于吃水困难,贺进村共修建有三处旱池,分别是南池、北池、东池。在没有通自来水之前,这三个旱池是贺进村民主要的饮水水源地。每个旱池岸边都有雄石狮坐镇,石狮高近两米,面向来水方向,大嘴张开,面露狰狞。小时候,跟着母亲去南池边挑水的时候,我最喜欢抚摸岸边的石狮,多少次想着把它嘴里的石球抠出来。唯一的一只雌石狮,坐镇南阁边,朝向南六村方向。幼年时,还不懂得欣赏雕刻艺术,感兴趣的只是母狮脚下的小狮子。大概跟我想法一致的人不在少数,小狮子被摸得油光发亮,与母狮斑驳的外表形成明显反差。上世纪90年代末,农村刮起一股偷盗古物之风,贺进村街边大大小小的石雕、石刻在短时间内都被人偷走,这几只石狮也不例外。遗憾的是,人们已经习惯了对它们漠视,在很长一段时间里,竟没有人发现石狮的丢失。后来发现了,也只是觉得习以为常的生活里有些不对劲,然后留下一声声长叹,没过多长时间,一切重新归于平静。

很多时候,我们在外人面前谈起自己家乡,都有一种自豪感,但很少有人想过为这种自豪感尽一份个人微薄的责任,直至那些引以为荣的东西一点点消失,古城、青塔、缘庆寺、石狮,将来这份名单还会增加。我们不能去苛责普通人对历史文化的漠视,社会在进步,历史在发展,不同时期的人对自己当时所做所为总能找到冠冕堂皇的理由。于是,破坏,重建,再破坏,再重建,形成死循环。三十几年的生活阅历,我经历了贺进古村落在改革浪潮中日新月异的变化,只是这种变化代价有些沉重。现在,我又重新见证人们思想觉醒,开始有意识捡拾、保护曾经摒弃的历史文化。只是,曾经失去的太多,使得我在求偿心理作用下又存在过多期待,甚至奢望:宝物回归、旧址复原,一个完整的古镇张开怀抱拥抱世人。不管怎样,我爱我的家乡。我期待这个载着厚重文化的村镇能够在历史长河中越走越远。