作为东至人,理所当然兴奋。

因为“华龙洞”“智人”的出现,不仅在人类演化进程中又多了一个重要标记,而且进一步证明了中国现代人是在自己的土地上进化而来,打破了“人类出非洲记”的定论。

因为“华龙洞”在研究人类演化进程中的地位与作用,这一遗址,必将化作撬动乡土的支点——支起文旅经济的杠杆,支起一方水土的文化脊梁。

正是带着这种兴奋,怀着好奇和关注,今年农历正月初二,我们大家庭一改往年当日到亲朋好友家拜年的习俗,驱车去“华龙洞”参观。

车行至尧渡镇汪村村,道路两旁停满了车辆,我们在工作人员的指引下,四辆车分别停到了村庄几户人家门前的空隙处,然后徒步经过200多米的“汽车走廊”,来到“华龙洞遗址陈列馆”门前排队购票。

这场面、这画面,叫人震惊——

没想到这么多人如我一样,倾情于“华龙洞”;没想到当地政府如此敏锐,这么快就建起了环境优美、建筑宏伟的陈列馆。

走进陈列馆,就如同走进古人类发掘与研究的殿堂——

陈列馆内,青铜器在射灯下泛着幽光。考古专家用他们的考古刷一层层拂去尘埃的情景、被埋藏了三十万年的古人类化石、脊椎动物化石、小哺乳动物化石和古人类制作使用的石器片,在荧屏、在玻璃框内频频交替闪现。尤其是那3D投影中的“东至姑娘”,“正用空洞的眼窝凝视二十一世纪的春光”,她的颧骨承接着智能光束扫描,又像是与170万年的云南“元谋人”、80万年的陕西“蓝田人”、70万年到25万年的“北京人”、3万年到1万年的“山顶洞人”隔空对望。

出馆南行,一条黑色的油路面,仿佛一条黑色的丝带,飘移在绿树浓郁的山峰与农舍、与农田中间,将我们引向时空褶皱的更深处。

转过山坳的刹那,油菜花的潮水漫过眼帘,青翠波涛中浮着一条弯弯曲曲、湍流不息的小河;路的尽头,山峰巍峨,苍松翠竹连绵不绝;苍松翠竹掩映之下,一幢幢楼房鳞次栉比,错落有致地散落在山峰与农田之间的坡地上。风景如画的庞汪村、藏着30多万年前人类演变秘密的“华龙洞”遗址,构成一幅精彩绝伦的山水画卷。

进入庞汪村,村头的那棵古柏,苍劲挺拔!仿佛在诉说和印证远古的沧。

“华龙洞”遗址的规划与设计者,为“华龙洞”制作了一个塑钢玻璃顶棚。玻璃穹顶像枚透明的胶囊,封存着2006年以来四次发掘的图谱。

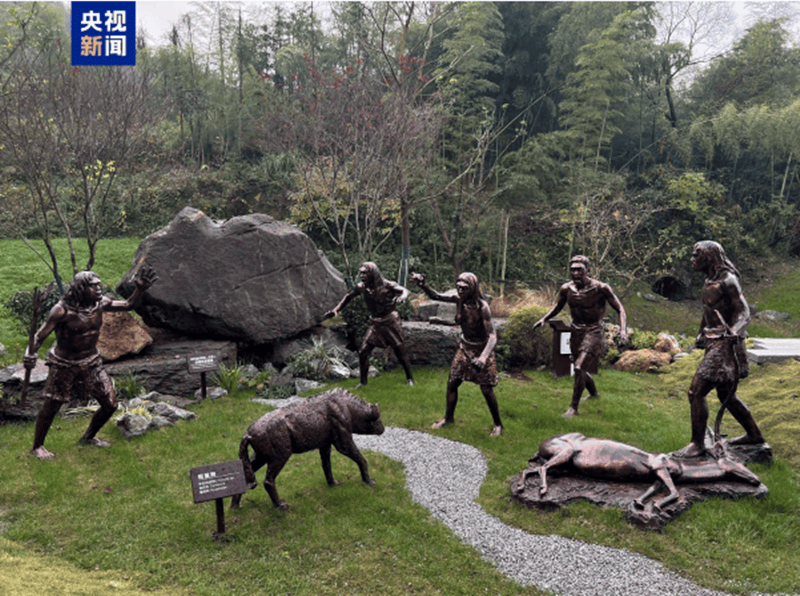

穹顶外,一群复原的“智人”群像在竹海中投下长影,能感受到他们磨制石器的叮当声,与游客相机的快门声,隔着三十万年光阴轻轻相撞。复原的大象、野鹿、熊猫等动物雕塑,形象各异,引人思考,给人以无尽的想像……

我想:华龙洞不仅是考古学界的“宝库”,更成为连接远古与现代的文化符号,其研究持续改写人类演化史,并为地方文旅注入独特的历史深度。

离开发掘现场时,山风裹挟着远古孢粉掠过耳际。我在想,那些在探方中躬身的身影,何尝不是破解中华民族的生命密码?当梅峰山的倒影落入陈列馆的玻璃幕墙,我忽然读懂:所谓文明,不过是无数个当下对永恒的温柔致意。

我,为家乡有庞汪这块风水宝地而自豪!

我,为我们伟大的中华民族而骄傲!

(2025年3月于合肥)

【作者简介】

黄秀生,在职研究生。曾在东至县坦埠中学、东至县委县政府、青阳县委、池州市委市政府及所辖贵池区委和池州市经济技术开发区、滁州市委市政府及市委政法委与市公安局、安徽省委政法委供职。现已退休。喜好用散文记叙人生中的趣闻逸事和途中风景。偶有作品刊登于省内外报刊。

[上一篇] 谈喝酒

[上一篇] 我的幸福感—记者生活札记(二)