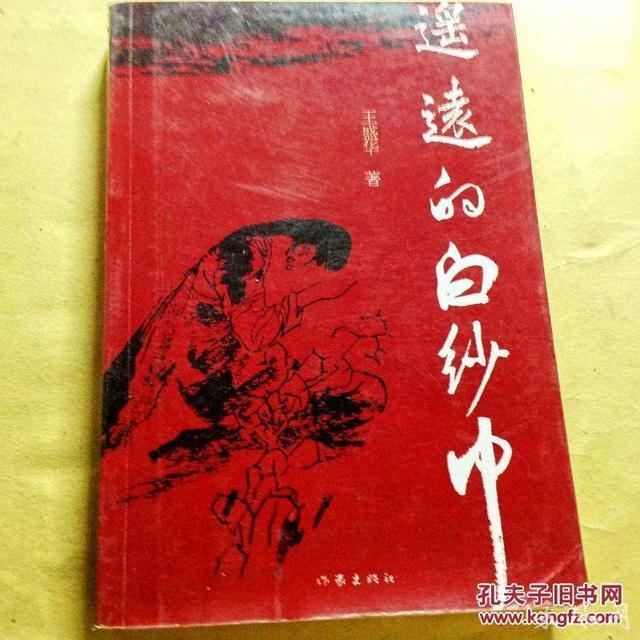

在我眼前,宽大的书案上,端端正正地摆放着王盛华先生题赠给我的小说——《遥远的白纱巾》书的扉页上,依次排列的是陈忠实、贾平凹、肖云儒对该书催人泪下、极具艺术感染力而作的恰如其分的简评。书的前面,则是《百花》主编、作家延鸿飞先生洋洋五千言《纯情浪漫难掩坎坷悲凉》的长篇序言。而在这本书的旁边,还依次摆放着我所收集的各大报刊对这部30万字的长篇小说出版所刊发的,诸如《才子王盛华苦情写人生》等数十篇的长篇报道和专题评论……可是,我还是觉得评论太少。我真的希望有十倍、百倍以上的文字来羽翼评述这部天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期的感人之作!因为它实在是当代文坛上的一部力作,是用血泪凝成的一部空谷传响!

二

纵观古今中外的文学名著,不论是现实主义、浪漫主义、自然主义,抑或是魔幻主义、意识流等等,一部优秀的文学作品能够赖以传承流布的合理内核应当是典型环境、人物的塑造刻画、故事情节独具的真实、流派风格魅力的展现。而这种成果的产生不外乎作家对他所处的时代独到、准确的观察与把握。如恩格斯称赞巴尔扎克那样:“除细节真实外,能够再现出典型环境中的典型人物,是现实主义和巴尔扎克的伟大胜利之一。”尽管这种描写是秘密的非官方的,哪怕是曲折、悲惨、冷酷的,但它却是真实的。与之同理的是曹雪芹在《红楼梦》里所说:“至于书中所记何人何事,俱是追踪蹑迹,不敢稍加穿凿,徒为供人之目而反失其真传”一样。而这种真实不管是从生活中提炼的,抑或是经生活提炼之后再在存在意象中构建的,最终达到深入人心的真实,才是文艺家们所要永远面对和不懈追求的。它成了一部文学作品成败得失的分水岭,也是一部作品历经时间考验赖以存在的试金石,可以说是一条永恒的金科玉律。

《遥远的白纱巾》这部小说中,盛华先生描写思远与雪儿古都饭馆邂逅那可怕而残酷的一幕实在令人惨不忍看:“那个可怜的小弟弟还不知自己闯了祸,他飞快地趴在地上捡起馒头,一边用小手擦着姐姐额上的血,一边声嘶力竭地呼喊着:‘姐姐,你怎么啦?你怎么啦?……’”而那位红卫兵余怒未息,罪恶的手又要伸过来时,思远不知哪里来的勇气,一下子扑过去,头只那么一顶,便将那红卫兵顶得跌坐在地上。当雪儿额上的鲜血直流时,思远想用手擦,“可我的手是脏的,我想用布给她包扎,可我身上一点余物也没有”,情急之中,思远只有掏出那条白纱巾,不顾一切地将雪儿的头包扎起来。而后“飞快地从地上捡起那两个馒头,连同我身上仅有的一点钱,一齐塞到了她手里,便飞也似的从门里逃了出来。”在这里,两个绝望线上的姐弟,不仅因思远的挺身而出脱离了再被殴打的苦难,两个馒头又暂时使他们摆脱了啼饥号寒的绝境,而仅有的一点钱更拯救了一条脆弱的生命!等到多年后,当二人又在异地相逢时,此时的雪儿已经认出了思远就是她昔日的救命恩人,而思远却极力要回避这一点,雪儿满腔幽怨地诉道:“他看出了那条白纱巾,我也相信他认出了我,可他故意躲着我,回避我……”这种用生命换来的真情很快发展成爱情不是比金子还要珍贵,比人世间任何言词还要感人吗?

记得有一次见到贾平凹,我曾和他谈过《金瓶梅》中的一个故事情节,我曾说:“《好逑传》完美,《金瓶梅》婉美,《珍珠衫》俗美,《红楼梦》粹美,《冰炭》《五魁》《小白菜》极尽曲美。”而《遥远的白纱巾》贯穿始终的“我心移得在君心,方知人恨深”的鲜明主题,则浸透着一种凄绝之美。当雪儿看了若兰的来信,知道若兰苦恋着思远,她猛地甩开思远的手,像不认识似的一个劲儿地惊慌朝后退:“不、不……思远,你忘了我吧!我不配你,你应该去找若兰。”而当雪儿万般无奈,将要远嫁给供销科长,二人生离死别时,雪儿说:“……我眼下还不能,何况你已调到农工部,为我这个不值钱的女人闹得身败名裂,那我还不如死了好。两年后我还会回到你身边,只要你等我……”当思远知道这一切都无法挽回,只好故作镇定地骗雪儿说他也准备结婚时:雪儿大惊失色问:“这是真的?”“真的!”思远心如刀绞,但仍装得斩钉截铁,他只希望雪儿尽快将他忘掉。“那你不等我了?”“不等了!”雪儿一下子跌坐在地上……

如上所说,最终造成主人公爱情悲剧的,还是缘于凄绝之美的那句“我心移得在君心”。而这一使命的完成,却是以雪儿的贞节和生命作为代价换来的。尽管两人为此付出了在那个时代那个特定的社会环境中,常人远远无法付出的努力、挣扎,但由于极“左”路线的肆虐,邪恶势力的存在,最终,也无法冲破风雨如磐的阴霾,迎来明媚的春天。只能香销魂断,“在奈何桥上,我也要等你五十年!”正如雪儿在信中对思远所说:“我这条命本来就不值钱,纵然一死也没什么,但我却不忍心让你跟着我去死,况且组织正在落实你父亲的‘右派’问题,曹宗祥已对人说了,只要我敢和你领结婚证,他宁愿不当县委副书记,也要让你父亲把牢底坐穿。”记得一首诗说:莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河,石壕村边夫妻别,泪比长生殿上多。当我读完这部小说的时候,我分明感到,那种有别于马嵬坡前、石壕村边之别,则另具一种惨痛悲壮、哀婉凄楚之感!《文心雕龙》说:“春秋代序,阴阳惨舒,是以献岁发春,悦豫之情畅,滔滔孟夏,郁陶之心凝;天高地迥,阴沉之志远,霰雪无垠,矝肃之虑深,岁有其物,物有其容,情以物迁,人以情发,一叶且或迎意,虫声是以引心,况清风与明月同夜,日月与春林共朝哉!”其实盛华先生是公认的状物描情的好手,李若冰、贾平凹、肖云儒、刘建军、赵熙、弓保安等作家评论家在此之前就不止一次在他们的文章中赞叹提到过,而延鸿飞先生在本书的序言中一再引用的那些爱意、画意、诗意尽在其中的段落,恰如刘勰所说“情以物迁,人以情发。”这种境界一旦融入笔端,跃然纸上,便会收到意想不到的感人之深的艺术效果。如“弯腰的柳树,像帐篷一样覆盖在他们头上,对了,还有鸟声,是绿尾巴的黑色翅膀的灰喜鹊,叽叽喳喳”。写雪儿的爸爸时“他的脚下到处都是烟头,有的还冒着烟”,“雪儿无可奈何地望了惠侠一眼,推开门,连那句没说完的话一同关在了屋子里”。“一头牛拴在树上,牛犊‘哞’的一声,很快声就被冻在空中,没了后音。”句句直白浅近,又无不意境深远,真乃如见其景,如闻其声。

当然,伴随着叙景状物,大量的生活细节也一样悬念迭出,扣人心弦,甚或突兀而来,匪夷所思,但贯穿呼应处,却妥帖自然,纤毫无遗。正如三十年代的女才子张爱玲说:“要做的事情总得找出时间和机会,不要做的事情总找不出借口。”三毛也说:“好的爱情如果不落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在在的生活里,是不容易天长地久的。”显然在那个特定的环境中,雪儿和思远尽管无法名正言顺地过上夫妻生活,可是他们两人灵犀相通、血肉关联的情谊,已全部贯穿到日常实际生活的点滴上去了。“当思远元旦兴冲冲地从古都回来,给雪儿买了绿色的西式上衣,一条米黄色裤子,甚至鞋袜、围巾”等等时,雪儿心疼得坐在那里一言不发,她知道思远去古都之前身上已没有几个钱了,“可今天这东西……”,她不敢朝下想,因为当时的雪儿也一样:“转正还不到半年时间,每月工资二十八元,除了灶上吃饭,还得给家里,剩下的也就不多了。”但就是这样的境遇,雪儿仍飞快地从“箱子里取出了为思远买的蓝涤卡中山装”,正是他二人的你惜我怜,一个卖掉手表为自己心爱的人买来过节的衣物,一个省吃俭用、偷偷攒钱为自己的心上人买回新年的服装。特别是在去法院的路上,思远向雪儿的父亲倾诉他和雪儿在厂里相依为命,苦度时光的那一段道白,更给人留下了苦难中的印记,从而荡起对严冬中暖流的渴求。也许正是这些生活细节,日常琐事的表述,才显得雪儿和思远生死不渝的爱情,不是无木之本,无源之水,更不是空中楼阁,不食人间烟火的柏拉图式的纯爱情的爱情,而是在生活中发生且真实存在的爱情。

三

《白纱巾》用第一人称,意识流、书信体,日记体裁,诗一样的语言来完成,本身就带有极大的突破性。因为这种多种写作手法的融和体,很容易流入用主人公包揽小说人物,故事情节的模式中,对小说题材是大忌。如《约翰·克利斯朵夫》《少年维特之烦恼》,丁玲早期的日记体小说,使人不自觉陷入“五四”后到二十世纪六七十年代前欧语体系的小说中去,而失去再现生活本来面目的鲜活灵动的生机与活力。可贵的是,盛华吸取了陕西本土优秀作家们的长处,尤其是历经八九十年代以来陈忠实、贾平凹等人创作的影响陶熔,已经明显地提升了他在构建自己意象世界上的扩张能力。从而能将诗样小说生活化,将旧题材新颖化,将多种写作手法归一化。以主人公的生活经历先入为主的方式,打破既往的常规,显示了他作为一名知名作家所具有的魄力与创造力。如果说《白鹿原》这部壮阔雄奇的史诗性画卷,以其中国气派,关中风情的现实主义风格,像雕塑一样把鲜活的生命镂刻得那样纯粹、完美,充分展示了现实主义魅力的话,贾平凹则以《废都》《秦腔》为代表,创立了一种继《红楼梦》以来,水浑千里外,秋边月永圆的肇启老庄,雄视释教的东方艺术美。盛华的小说不具有也不能完全地归属于这两大系统,甚或因其小说(即《遥远的白纱巾》)雕塑得臃肿、镂刻得生硬可能会遭到质疑的话,我还是欣赏他的。这种手法好有一比,如罗丹刀下的巴尔扎克像,断痕处棱角鲜明,但主题却凸现突出。虽然盛华的《白纱巾》是粗糙了些,达不到《白鹿原》那样的完美,但我们不能苛求的是:他却能够因其意识流手法的运用,诗一样的奔泻,日记、书信体的真实,事件、故事入情入理的发展,形象、激情、矛盾的统一与集中,以及对在痛苦、欲望挣扎下世态、人心的还原所表现出来的戏剧性效果,树立起了他个人独具的艺术视角,这一点是我们应当肯定的。特别是书中多元化,多线索的交互穿插,如克昌、紫霄的爱情;房东老大娘因丈夫在社教运动中被逼跳崖自杀,三个面黄肌瘦的女儿在煤油灯下轮流用半截铅笔做作业;若兰的父母在共和国胜利的鞭炮声中受冤殉难,遭批斗的梁厂长抚养若兰的多头绪的相互链接,从而使这部小说新颖叠趣,波澜壮阔。这种将个人的痛苦、悲欢、爱情扩展到同龄人,进而再扩大到普通民众以及那些老党员、老干部、共和国的开国元勋在反右,社教、“文革”的悲惨命运之中,这种对我们国家、民族、社会在特定年代中的回环反思、批判,都大大地丰富了作品的内涵,展现了盛华在这部小说中所表现出来的独有的风格魅力、思想深度和感染力度。

最后,值得一提的是,还有盛华将古老而又神圣的爱情主题表现得异乎寻常的圣洁感人。在这部小说中,他没有像时下流行的某些小说,专一写见不得人的地方和见不得人的男女之事来勾人的眼珠。而是直面人生,以清澈透明的笔触,纤发无遗地感受和体验,给金钱至上、物欲横流的当代注入了一股强劲的激流,奏鸣了一曲空谷传响的悲怆交响乐。这就是他用纯情的语言,纯白的没有经过世俗污染的,如春天解冻的山泉一样清纯活泼的话语阐释了这一爱情主题。就连主人公的名字——雪儿,也使人想到了晶莹剔透,想到了美的化身。我在阅读这部小说时,不由自主地就想到了伟大的浪漫主义代表作家雨果和他的爱情诗。而盛华的小说正是将雨果诗中所饱含的情愫,所延伸的最圣洁、最感人、最浪漫的光芒实际化也生活化了。以至于掩卷而思,那种似怨似悲、如泣如诉的凄美吟唱,就仿佛来自天籁的圣歌,余音袅袅不绝,盘旋脑际,充分感受到雨果那种“来自心灵底下的震撼,有如地壳感觉到地震”一样,进而就会强烈的发出:为爱而死,就是为爱而生。

作家简历:何君文,1968年生于陕西商洛,大专学历。中医大夫,易经风水预测师。青年书法家、艺术评论家。其书法作品深得苏、赵精髓,多次参加省内外展览并获奖、入编各类丹书纸卷达二十多部。著名作家贾平凹先生曾多次在文章说:“何君文善医善文,又懂易经、读书颇多。与我交识数年,确是不凡之人!何君文先生在各个艺术门类中皆有成就,他是一个纯粹的文人!”

[上一篇] 画坛才女刘兰亭

[上一篇] 柴琳:沉迷书画艺术的洛南书画名家