儋州地处海南中北部,中华历史文化的积淀在这里随处可见,只要你到村里随便走一走,悠悠的古风,浓浓的乡愁,总会与你不期而遇。

在小卖部的电视里观看“儋州调声”光盘是村里老人的娱乐活动。“儋州调声”是仅流传于海南省儋州一地并具有独特地域风格的传统民间歌曲,用儋州方言演唱,节奏明快,旋律优美,感情热烈,可歌可舞,被誉为"南国艺苑奇葩"。儋州调声主要特色是男女集体对唱,把唱歌与舞蹈融为一体,是中国民间文化的优秀遗产。

街头竹下的吊床,翻看手机的孩子,随之嬉戏的小狗——这是在城里读中学的孩子们放寒假后回到村里的生活情景。这洒脱的一幕,在数十年之后或许会成为他们怀念故乡、回味少年的片段吧?随着中国城市化进程的加快,他们这一代人肯定要走出故乡、涌入城市的。 说是“寒假”,其实是春节假,因为在儋州这个地方没有寒冷。

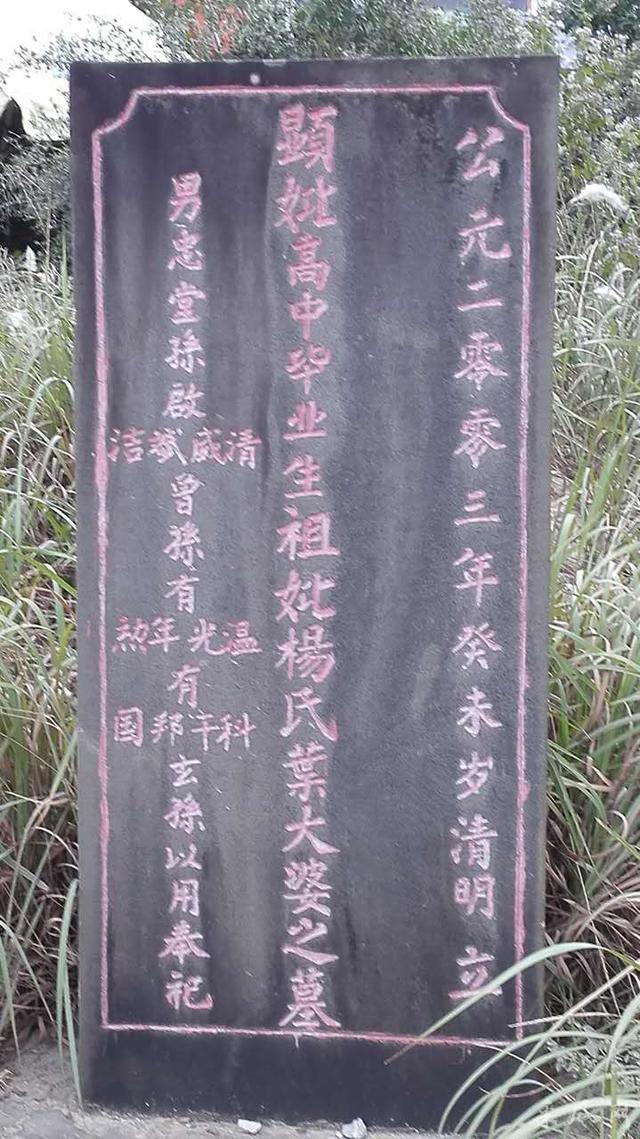

把逝者的文凭刻在墓碑上与显摆无关,与苏东坡有关。公元1097年,苏东坡被贬为琼州别驾,这对他来说肯定是个不幸,但对儋州人民来说是幸运的。苏东坡在儋州的三年时间里,苦心劝农,敷扬文教,著书立说,教书育人。在他的精神感召下,整个儋州的读书学文之风逐渐养成。据《琼台纪事录》记载:"宋苏文忠公之谪居儋耳,讲学明道,教化日兴,琼州人文之盛,实自公启之。”苏东坡北归后的第二年,接受过苏东坡教化的姜唐佐成为海南的第一位举人;第九年儋州人符确考中进士,结束了海南没有进士的历史。在儋州农村,逝者的墓碑上几乎都镌刻着他们的文化水平,显然这是敬重文化的风气在丧葬习俗上的体现,是对一个人的终生褒奖,也是对后人的启迪和鞭策而非显摆。

风雨中行驶的“挎子”是海滨小镇上的主要出租交通工具,司机多是附近村里的中年妇女。儋州妇女尤其是海边农村妇女的勤劳可谓真正的勤劳,她们在干完农活、忙完家务后会骑上“挎子”,然后踹它一脚,驰骋在大街小巷,把南来北往的客人送到附近的村村镇镇、家家户户,以此收入来维持家里的开销。有人说,这里的男人懒惰是妻子娇惯出来的。原来,历史上男人们经常出海捕鱼,风里浪里,有的甚至有去无回,葬身大海。妻子十天半月、几个月的等待,望眼欲穿,而一旦看到自己男人的船影常常会流下激动的泪水。回到家里,供其好吃好喝,什么活儿也舍不得让男人干。久而久之,养成了这一带男人女人不同的秉性。当然,随着社会的发展,这一习俗正在扭转。

祠堂是汉族人祭祀祖先的场所,有时也用作办理婚、丧、寿等活动之用。宗祠祭典代表着汉族祖先信仰的优秀文化形式,具有很大的影响力和历史价值。海南虽然远离大陆,但这里汉文化传统保留得比大陆还要好,每个村、每个村的姓氏几乎都有本姓的祠堂,并且祠堂经常有人看管、打理,香火不断。近些年,大多数祠堂都进行了翻修或重建,其费用来自本姓氏村民的集资。

大榕树是这里乡村的一道美丽的风景。在镇远村、黑石村、田头村的村里、村外,到处都茁长着粗大茂密的榕树,它们的树龄大多百年、千年;有的树干直径达数米,树荫达数亩,一棵树下可停放好几辆卡车。树冠密不透风,挂满气根,气根接地后会越长越粗,变成树干。独木成林,就是这样形成的。大榕树联结着很多美丽的传说故事。

在排浦村里看到一座“灵光庙”,平顶,门朝大海,钢筋水泥结构,应该是翻修过的老庙。庙里供奉着两个神仙,都有很长的胡须,都戴着眼镜。神仙一般不戴眼镜,这里的神仙却戴着眼镜,不知是那路神仙。村里一中年妇女告诉我那是海神,是渔民的保护神。又问这海神的名字,答曰:“文公”。怪不得这里的神仙戴着眼镜,原来是个“文公”。排浦村村民千百年来以打鱼为生,下海如同内陆人下地一样平常,为海神建庙、祈求保佑平安,是自然而然的事情,但不知为什么请一位文职彬彬、戴着眼镜的神仙来保佑大风大浪中的他们。

排浦村的海滩涨潮后留下了满世界的垃圾。习惯了在海滩嬉戏的孩子们浑然感觉不到它们的存在,依然赤脚在垃圾里蹦蹦跳跳。这些垃圾里有破碎的玻璃瓶子,有腐烂的家畜,无时无刻不在威胁着孩子们的安全和健康。这些垃圾可能漂自国内,也可能漂自国外。保护环境不仅仅是一个地方或一个国家就能做好的事情。

这里的农户对家畜的饲养仍然是原始的散养方式。时至今日,在海边已经城市化了小镇街道上仍然能看到穿梭在汽车、行人和超市门口的黑猪、黑羊、黄牛。不过,它们可能也已经城市化了,有的家畜横过马路时居然懂得红绿灯和避让机动车。