梅洁,女,湖北省十堰市郧阳人,著名作家.国家一级作家,中国作家协会会员,中国散文学会常务理事,中国报告文学学会理事,河北作协散文艺术委员会主任。获省“有突出贡献的中青年专家”和“国务院特殊津贴专家”称号。

1970年大学经济系5年本科毕业, 1980年开始文学创作。现已出版、发表《爱的履历》《并非永生的渴望》《生存的悖论》《一只苹果的忧伤》《西部的倾诉》《大江北去》《泪水之花》《穿越历史的文明》《汉水大移民》等诗歌、散文、中长篇纪实文学16部集、500余万字。

《跋涉者》《童年旧事》《楼兰的忧郁》等被收入人教版、苏教版、冀教版、鄂教版、鲁教版中小学语文读本及大学文学教材。

1995年,“第五届《十月》文学奖”。

2001年,她的作品《西部的倾诉》曾获中国作协“第二届鲁迅文学奖”、长篇报告文学《创世纪情愫》获中宣部第八届“五个一工程”奖。

2002年,首届“全国徐迟报告文学奖”、首届“全国冰心散文优秀作品奖”。

2008年,长篇报告文学《大江北去》获第三届徐迟报告文学奖。

2010年8月,《大江北去》入围第五届鲁迅文学奖提名。

她的作品还先后获得全国“第三届女性文学奖”,河北省一、二、三、五、七届“文艺振兴奖”等50余种奖项

“美丽的忧伤”,是社会对其作品审美价值的普遍认知。

田永翔:家园文化的守望者

文/梅洁

民间文化历来都属于百姓家园的文化,灿烂而温馨,快乐而饱满,温慰着千百年劳动在这块土地上的人们。在河北蔚州家园文化灿烂而光荣的景象里,我始终看到一个孤独而艰难的背影,这个背影离我们越来越小,也离我们越来越大。当我决定让其定格在我的电脑

荧屏上时,他便清晰地闪烁出三个字:田永翔!

田永翔,这个为蔚州剪纸文化、戏剧文化、民间故事、歌谣、谚语,也即蔚州最耀眼的家园文化守望了一生的人,无论我们用怎样的文字记下他,都无以补救对一个贡献性文化生命的亏欠。

蔚州:千年的文化之谜

认识田永翔之前,我们有必要认知一下蔚州文化。20世纪60年代末,京、津、冀1300多名大学毕业生被分配到了河北张家口,其中70人分到了蔚县,我是70人中的一员。我们那个年代的分配,包含有“发配”和“知识分子接受贫下中农再教育”的旨义。我在蔚县一待就是14年!我在那里结婚、生子、工作、生活。14年和以后的许多年月里,蔚县无数谜一样的文化现象和人文景观都令我惊诧不已。首先是遍布蔚县的古建筑,这些古建筑包括古塔、寺庙、古堡、戏楼和民宅。如果说那座建于辽代时期的13层古塔和一些寺庙我们在别的地方也可以找到的话,那么,那些古堡、戏楼和民宅就实在为中国一绝。在蔚县,无论高山还是平川,无论山地还是丘陵,有堡就有村,有村就有庙,有庙就有戏楼。蔚县历史上有800城堡之说,这足以说明蔚县曾经是冷兵器时代战事频繁发生的边地。上世纪50年代初进行的文物普查发现,蔚县有738个村庄,村村建有古城堡,有700座古戏楼。这些古城堡、古戏楼全部为明清建筑。经过10年“文化革命”的浩劫之后,1984年蔚县再次进行文物普查,发现保存完好的古戏楼仍有300余座。除此,蔚县剪纸,已因其独特的艺术风格享誉国内外,它是中国的,也是世界的。2009年,蔚县剪纸与苏绣一起进入世界非物质文化遗产名录。可以说,蔚县剪纸挟带着许多极为重要的传统文化信息,世俗的和精神的,伦理的和哲学的,历史的和审美的,一路向我们走来。在漫长的200余年的历史长河中,最终形成一种独特的、内涵丰富的文化象征,屹立于东方世界的艺术之林。蔚县剪纸最富吸引力的是古代戏剧人物脸谱。蔚县人从中国著名的民间艺术师王老赏开始,世代相传,已将中国戏剧中的2400多个古代人物的脸谱刻成了剪纸,那脸谱上瀑布般流泻的黑胡须、白胡须根根细如发丝,蔚县人可以在这方寸白纸上,以阳刻法刻下近千刀!于是,那黑胡须、白胡须硬是有了飘拂感。

还有蔚县秧歌,这是一个蔚县在明清时代发展、完善起来的地方剧种,这个剧种在上世纪50年代由中国文化巨匠郭沫若评价为“百花丛中一点红”。秧歌的发展也是一个谜,你想,一个没有水泽的塞北高寒地带,何以将南方的秧歌、将江西的弋阳腔(后发展为京腔)、将元代在民间广泛流行的道家音乐“道情”以及今天家喻户晓的山西梆子,水乳般交融成自己数百年不衰的一个剧种,蔚县曾经经历着怎样的南北文化大流通?

还可以举很多。

田永翔就诞生在这样一个具有1400年建州史的塞外古域里,一个文化生命就成长在塞外无数谜一样的文化氤氲里。

田永翔:家园文化的集大成者

应该说,对于家园文化的认知需要生命的历程。田永翔曾和我们一样发出这样的诘问:这些原本由大姑娘小媳妇们绣鞋上的纸“花样”,怎样在数百年里发展成为蔚县男女老少都能从事的、且有了绝妙艺术造诣的民间艺术?

一个契机让田永翔走上了蔚县剪纸文化探源的追寻之路。

1978年,文化部通知蔚县窗花在北京中国美术馆展出,这是一次文化的拨乱反正,也是蔚县剪纸复兴的福音。然而,负责展览文字工作的田永翔居然从所有的史68志典籍中都无法找到任何有关蔚州剪纸的源流记载。从那时起,田永翔就与另一文化人叶永辉开始徒步走遍蔚县的乡间街里,40多天、8个公社、8个街道、28个村堡的普查以及对70多位剪纸老艺人的访问,使田永翔第一次对自己的家园艺术有了心灵的澄明。他除了征集到包括王老赏剪纸熏样在内的千余幅传统窗花外,还撰写出两万多字的《关于蔚县剪纸源流、历史沿革的调查报告》。后来,他的有关蔚县剪纸的研究文字便不断在中文、法文、英文、日文版的刊物上出现。“欣赏美丽的窗花,犹如面对—位体态丰腴的村家姑娘或窥见一片富饶的田园,在你心里惹起的,是一种盈实而雍容的美感……”田永翔这样写下了蔚州窗花审美的研究文字。他又写到:“蔚县窗花构图追求饱满充实,按民间说法,就是看起来富富态态。人长得富态,健康丰满,那是很幸福、很值得高兴的。一幅剪纸画的画面‘富态’,满满当当,又雍雍容容,给人以欢乐、愉快的艺术享受。民间最讨厌那种单薄的、细弱的、空泛的画面构图,把它叫做‘筛子货’……”这是我迄今读到的研究蔚州剪纸最美的文字。

田永翔是探寻蔚县窗花产生的历史背景、文化渊源和历史踪迹的第一人。田永翔也是第一个向世界宣读蔚县剪纸美学价值的真正学者!

如果说,始于1978年田永翔、叶永辉对蔚县窗花开展的是首次普查,那么1986年,在没有任何资金的支持下,田永翔发动几位文学爱好者和他一起对蔚县剪纸进行了8年后的第二次大普查。在长达一年多的普查时间里,他们先后深入到6个乡镇21个村堡,搜集整理了有关蔚县窗花艺人的传说故事156个。经过梳理、分类、筛选,将其中的68个故事收录在《蔚县民间故事卷》中。此后,田永翔又在这68个故事中筛选出30个故事,收入他与刘建军合著的《中国剪纸瑰宝——蔚县窗花》一书中。说到《蔚县窗花》一书,直到今天,我们怎么估价它的美学价值和贡献性意义都不过分。800多幅剪纸珍品、20多万文字,使该书成为第一部系统、全面、科学地展示蔚县剪纸的美学大典!书的出版历尽艰辛,从1980年北京外文局决定出版,到2003年5月由中国戏剧出版社出版,其间经历了长达23年的漫长历程,其间的酸甜苦辣可谓是一言难尽。著名作家冯骥才曾这样评价:“这是一部在著作与编辑思想上都十分独特的书。它不像过去常见的某某民间艺术介绍性的书籍,更不是一部作品的图片集锦。它独出心裁地从蔚县的自然地貌、历史遗存、人文环境、民俗生活一步步进入了这种农家自娱自乐的窗花艺术……本书作者正是从人类文化学入手,便一下子打开蔚县文化的宝库,径自进入了这种民间文化的本质。”又说:“从书中田永翔先生一篇自述性的文章里,我得知他对蔚县窗花所做的长达半个世纪的艰辛的考察、搜集和研究。他几乎把蔚县剪纸当作自己一生的研究对象,倾尽了心血。他占有的材料无人能够企及;他对这一独特的民间艺术之精通达到了一种极致。”

2003年,田永翔授命担任中国民间文化遗产抢救工程《中国剪纸集成•蔚县卷》主编。他与王丽、徐俊峰在全县22个乡镇108个村庄开展了地毯式大普查。在历时半年多的时间中,走访古稀艺人567人,搜集各种资料3835份。2006年6月,《中国剪纸集成•蔚县卷》一书在北京人民大会堂举行首发式,这是田永翔穷半个世纪的心血努力之后,向我们这个世界交出的又一份巨额财富。

2009年4月,因病卧床12年的田永翔,又与青年学者冉凡一起完成了《壶流河畔的点彩窗花文化》,这是田永翔投标燕赵文化非物质文化遗产研究丛书的项目,在17位投标人中田永翔脱颖而出,一举中标。当北京科学出版社把这部书奉献给社会时,我们看到的是一个文化学者生命的日渐孱弱和精神的顶天立地。田永翔在把全部心血乃至整个生命献给蔚县剪纸艺术的同时,于1988年编辑完成了66万字的《蔚县民间故事卷》,收集民间故事600余篇;1999年编辑完成了15万字的《蔚县歌谣卷》,收集歌谣180多首,收集曲谱21个;2000年,继歌谣卷之后,又编辑印出了《蔚县谚语卷》和《蔚县楹联卷》。

至此,国家下达的民间文学三套集成工程,在长达16年的时间里,在“光杆司令”田永翔不竭的努力下,蔚县部分全部圆满完成。

在蔚县谜一样的文化景观里,最令人神往的是遍布城乡的数百座古戏楼。这些建筑极其精美,如同古代亭台楼阁般的戏楼是中国文化中最独特的存在。蔚县有诸多造型别致的穿心戏楼、排子戏楼、庭院戏楼、三面戏楼,真是洋洋大观。戏楼在蔚县也被称为戏台、乐楼、歌台,这些青砖筒瓦、雕龙画凤、飞脊斗拱、彩绘纷呈的古代文化娱乐设施,星罗棋布般出现在蔚县,这不能不使人深思:这里究竟发生过什么?这里的人群在崇尚、敬畏着什么?它身后博大深邃的历史背景又是什么?

在我们无数追问的茫然中,田永翔终于站出来为我们解谜了。

2008年,《张家口历史文化研究》第七期专刊出版了田永翔的《蔚县地方剧种概说》,全书共十三章八十六节,另附“蔚县社火”两节和“蔚县灯会”四节,总字数达21万多字。田永翔如数家珍般告诉我们蔚州弦子腔、蔚州罗罗腔、蔚州赛戏、蔚州大戏、蔚州秧歌、蔚州道情、蔚州耍孩儿、蔚州灯影戏、蔚州高跷戏、蔚县晋剧等,林林总总10个剧种的渊源和流布以及这些剧种的文武场面、演出程式,乃至班社、名伶、剧目等,使我们清晰地看到蔚县各类戏曲剧种发生发展和消亡的历史背景。这是蔚县有史以来的第一部具有广度和深度的戏曲剧种史书,它填补了蔚县历朝历代没有戏曲剧种专史的空白。如果把《概说》仅仅看作是田永翔是戏剧学校科班出身之必然,实乃偏颇,如果没有对家园文化执着一生的大爱,一个重病在身的七旬老人何以担当得起如此生命之重?在从事这一切一切的同时,田永翔还创办并编辑了一份生存长达20年的文学报纸。从1981年创办《壶流浪花》,到1986年改版《蔚县文艺》,从《蔚县文艺》到1996年改版的《今日蔚州》(1999年因健康状况《今日蔚州》移交县委宣传部),田永翔在长达20年的时间里,从组稿、改稿、编辑到印刷、发行,独自一人用双臂为二三百人的文学队伍撑起了一片绿草茵茵、繁花似锦的文学园地。

我们毋须继续铺陈田永翔的文化贡献了,难道这些还不足以让我们去探究、去认知一个生命存在的意义吗?

贡献与处境:一个文化生命的悖论

我常想,我们任何一个人,一生完成一项田永翔从事的事业,就不虚度人生了,然而,田永翔竟如此硕果累累。这是一个怎样的文化现象呢?也许读者会说,一生有如此厚重著述成果的田永翔,不是大权在握,便是腰缠万贯,再不然,他身后肯定有权力或财政的有力支撑。

如果我不是在蔚县生活、工作了14年,如果我不是与田永翔的联系30多年没有中断,如果我不是亲眼目睹了田永翔及其家人的生存现状,我会和今日社会惯性思维者一样异口同声。恰恰没有这些如果。所以我说:田永翔这一生是精神的胜利者,也是心灵的受难者。他成功也失败,他欢笑也悲哀,他卑微也厚重,他贫穷也富有,他无足轻重又博大精深……一个文化人身上如此充满悖论,这是我们这个世间最让人啼笑皆非的事象。就先说他在学术成果上的遭际。那部极其轰动的、被专家称为“范本”的《蔚县窗花》,为什么搁置23年后才被出版?没有人认知其价值啊!没有人支持啊!没有钱啊!不是那位对剪纸文化同样钟爱而慷慨资助20万元的刘建军挺身而出,“范本”会问世吗?

那部在中国非物质文化遗产抢救工程中极其光彩耀眼的《中国剪纸集成•蔚县卷》,白纸黑字任命田永翔是主编,可是出版时竟然要取掉他让别人任主编,虽极力抗争保留了原职,但出版后书的版权页上仍然多了权力人士之名。更令人愤慨的是有关部门在人民大会堂轰轰烈烈搞首发,居然不通知真正的主编田永翔参加!在后来香港、内地的一些报道里,那些毫未出力、出智而当了“主编”的人物在那里侃侃而谈,而真正的主编却被掩埋了;原本承诺的普查编撰经费、稿费至今分文不给兑现(国家在这方面原本是有专项拨款的),后来,此书获国家大奖的消息也对田永翔实行封锁,是田永翔从报纸上发现追问后,才发给一纸证书,奖金却又被吞没。当年,县里分配他搞“三套集成”,但却一没资金二没办公室,原本配给的几位工作人员见此纷纷离去,只剩他一个人跳光杆舞;66万字、上下两册的《蔚县民间故事卷》没有钱印刷厂不给印刷,无奈之下,田永翔只好将自家城墙根下的房院抵押给印刷厂才算了结。

田永翔孤独、艰难地背负着故乡的家园文化。他就像一个农人,拄着锄把伫立在田野里,春种秋收。风霜雨雪,雷电冰雹,干旱虫灾,都不在话下,只有那一望无际的飘着馨香的庄稼才是他的唯一。

我常想,矢志不渝地守望家园文化,是田永翔的宿命。

如果田永翔体魄健康,如果田永翔经济上比较富裕,那么,我们投向这个文化背负者的目光也不至于如此忧伤。田永翔的贫穷在蔚县几乎家喻户晓。一辈子只“混”了个县文联副主席(也是光杆司令)的田永翔,在权贵者眼里他就是个经济乞丐。1959年大专戏剧系编导专业毕业的学生,糊里糊涂就被革去了工作,在农村劳动11年后回城工作的田永翔一贫如洗。1970年代伊始,蔚县县直各单位都在给领导、职工盖新房垒大院,1979年才落实政策完婚的田永翔上无片瓦下无立锥之地,他和当民办教师的妻子马玉娥只好默默走到西门外护城河边,在城墙根下,用捡来的破城墙砖垒了两间小房,城墙根下的一个土洞,就用作盛他们天天捡拾来度日的烂菜叶和破烂家什。小房没有院墙,养的几只鸡也被人偷去。

第一次去找老田家时一位老人的话在我心灵产生的寒噤至今难忘。当我七拐八拐沿着蔚州老城西街破旧泥泞的小巷打听老田家时,一位在煤灰里捡煤渣的老人对我说:你是找城墙根下那个老田吗?他哪像个文联的人!我还以为他是捡破烂垃圾的呢。要不,谁会在城外几丈高的城墙根底下盖房!冬天晒不着太阳夏天被蚊子叮咬,护城河的水臭死人呐!蚊子比苍蝇都大……

谁能想到老田一家人至今仍住在这个房院里,他们在这里已住了30年!只是2001年,蔚县从外地调来一位县委书记张东旭,发现了老田对蔚县文化的贡献,听说了老田居住城墙根的寒酸困境,遂拨款给小院垒了院墙、楼门,简装了房子,老田感恩不尽。

1997年,一个文化会议在蔚县召开,期间去暖泉古镇参观。中午老田多喝了一点酒,参观途中老田从车上摔到街上,车子扬长而去没人过问老田。当晚,老田住进医院便昏迷不醒,医生判了死刑,说大面积脑梗死。苍天眷顾一个文化生命,因为蔚县深厚的文化发掘是个系统工程,这个工程还没有完成,老田不能走,于是昏迷了7天的老田从死神那里又走了回来。但老田从此失去了健康,他走路拄起了拐杖,他经常犯病住院,住院常常报不了药费。记得那年老田在北京住院没钱,我给蔚县县委书记写了封长信,说老田是蔚县不可多得的文化名片呀,请你帮忙说话给他报报医药费。后来那位县委书记真的帮了他。老田至今很感激。

1984年春天,我调离蔚县去张家口工作,临走时我把不想再留用的红木躺柜、炕头柜、木椅、饭桌、板凳等古旧家具,一古脑送给了老田,老田至今用着这些老旧家什,他总是很感激。可是我每每看到这些东西心里却不是滋味:老田,如果你不是个文人你是个县里的什么官,你会这样贫穷潦倒吗?哪怕你只是一个科局级小头目也有人前呼后拥,也比你现在风光得多啊!你的贫穷落魄是因为你没有一官半职只是一个纯粹文人吗?你的一无所有是因为你不尚权不媚骨不讨好不巴结不长眼色不合时宜吗?

可你的富有你的贡献你的恒久恰也在此啊,老田!

写到这里我该收笔了。作为蔚州文化符号的老田,是我几千字文章所不能包含的,写下这些文字只是对一个日渐孱弱的老人的一丝慰藉:2010年8月,我随几位中国作家去蔚县采风时,正在主编蔚县志的刘国权先生陪我去看望老田(同为蔚县文化人的刘国权多次对我说,老田对蔚县民间文化的贡献和他的处境是不相称的),卧床难起的老田对我说:我这一生没什么牵挂了,我只希望有生之年你能给我写篇文章我就死而瞑目了。

老田的要求令我震撼也令我难过。1981年老田创刊的《壶流浪花》报发表了我后来获奖的散文,老田是第一个给我文学希望的人。这篇文章得赶紧写,在老田有生之年……

(此文为《文化月刊•遗产》2010年12月刊关注栏目文章)

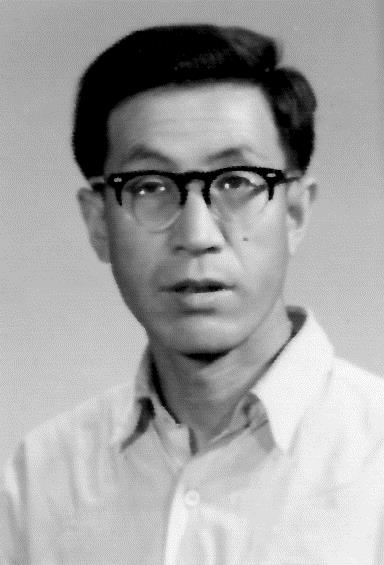

年轻时的田永翔 年迈时的田永翔

田永翔:家园文化的守望者。